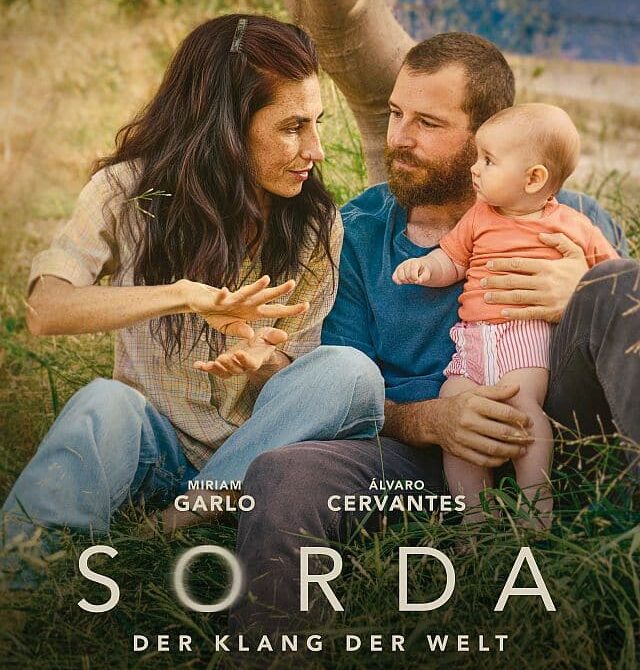

Paulina Spelbrink hat sich den Film „Sorda – der Klang der Welt“ angeschaut, der vor kurzem in den Kinos erschienen ist. Im Film geht es um eine gehörlose werdende Mutter und ihren hörenden Partner. Wie Paulina den Film gefunden hat, erzählt sie euch in ihrer Rezension:

Eine gehörlose Frau lebt in einer Beziehung mit einem hörenden Mann, deren gemeinsame Beziehungs-Sprache die spanische Gebärdensprache ist und die zu ihrer Freude ein gemeinsames Kind erwarten.

Man denkt sich – eine normale Familie, die Nachwuchs erwartet – alles schön und gut!

Doch die Entwicklung dieser Beziehung gerät schon, je näher die Geburt naht, ins Wanken!

„Sorda“ ist ein Langfilm-Debüt von der spanischen Regisseurin Eva Libertad. Die Hauptrolle, also die gehörlose Ángela, wird von Miriam Garlo gespielt, während ihr Partner Héctor von Álvaro Cervantes gespielt wird.

In diesem Film zeigen sich bereits vor der Geburt des Kindes erste Risse in ihrer Beziehung. Diese lassen sich auf das Ungleichgewicht der Machtverhältnisse in Partnerschaften zurückführen – ein Phänomen, das auch im realen Leben häufig vorkommt – und machen zugleich den allgemein verbreiteten, unterschwelligen Audismus* in der Gesellschaft sichtbar.

Dies zeigt sich bereits sehr früh, etwa bei der Schwangerschaftsuntersuchung – es reicht schon aus, wenn einer der Partner gehörlos ist. Sofort wird gefragt, seit wann die „Höreinschränkung“ besteht und ob es in der Familie gehäuft vorkommt. Plötzlich steht man unter Generalverdacht, was der Film eindrücklich verdeutlicht: Noch im Mutterleib, während das Kind heranwächst und Vertrauen entwickelt, erlebt dieses kleine Wesen bereits sein erstes Stigma.

Wie oft muss man eigentlich noch erklären, dass Gehörlosigkeit per se keine Krankheit ist?

Ángela und Héctor, werden von der Gynäkologin damit konfrontiert, dass die 50% Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Kind ebenfalls eine Hörbehinderung haben könnte. Ángela bemerkt dabei das Verhalten ihres Partners, welches sie etwas irritiert, weil er sich offenbar Sorgen macht. Die Unbeschwertheit der Beziehung beginnt darunter zu leiden. Dies wird zusätzlich durch die erste Reaktion von Ángelas Eltern erschwert, als sie erfahren, dass sie Großeltern werden – ein Moment, der eigentlich von Freude geprägt sein sollte.

Auch hier zeigt sich maskierter Audismus, der besonders durch die Mutter zum Ausdruck kommt: Sie macht sich sofort Sorgen, dass ihr ungeborenes Enkelkind möglicherweise auch nicht hören wird oder dass Angela ihr Kind nicht hören könnte. Die Gehörlosigkeit wird wieder zum Drama hochstilisiert. Damit offenbart sich die Bevormundung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber einer marginalisierten Minderheit – selbst im Familienkreis!

Bei der Geburt im Krankenhaus erlebt Ángela die Übergriffigkeit der Medizin hautnah am eigenen Körper mit. In der Hektik der Geburt werden ihre Grundbedürfnisse missachtet, obwohl ihr Partner als Vertrauensperson mit der Gebärdensprache so gut wie möglich zu übersetzen versucht, damit sie die medizinischen Anweisungen befolgen kann!

Leider ist das keine Seltenheit, dass gehörlose Frauen bei der Geburt aufgrund von Sprachbarrieren und fehlender Sensibilität seitens der Medizin diskriminiert werden. Dabei zeigt die Studie von einer Psychotherapeutin Venturini (2019) ganz deutlich, dass ein einfühlsamer Umgang und eine gute Kommunikation mit dem Krankenhauspersonal eine entscheidende Rolle für die Geburt spielen. Bleibt dies aus, können traumatische Geburtserfahrungen Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen nach sich ziehen und die Mutter-Kind-Bindung negativ beeinflussen.Das zeigt sich auch danach, indem die Ángela immer mehr aus dem Zentrum gedrängt wird, sei es durch ihre Eltern sowie durch ihren Partner und dem Kind allmählich die alleinige Aufmerksamkeit zuteilwird. Es vergeht einige Zeit als bei ihrem Baby ein Hörscreening durchgeführt wird, welches zunächst zu keinem gesicherten Ergebnis führt. Ángela erlebt diese Zeit mit innerem Zwiespalt, als sie beobachtet, wie ihr Partner versucht, beim Kind durch ein lautes Schnippen Anzeichen von Hörfähigkeit zu erkennen. Die Erleichterung zeigt sich vor allem bei ihm – insbesondere Monate später, als eine Untersuchung schließlich bestätigt, dass das Kind hören kann.Durch all diese Erfahrungen werden bei Ángela mit der Zeit eine Depression sichtbar, die auch mit einer gewissen Ohnmacht einhergeht. Es geht so weit, dass auch Ángela auf gewisse Weise übergriffig wird, als sie ihrem Kind in der Verzweiflung mit einem Hörschutz die Schönheit der Stille aufzwingen will. Das alles zusammen führt immer häufiger zu Spannungen zwischen ihr und Héctor, die vor der Trennung stehen.

In der Schlussszene kommt es kurz zur positiven Wende: Angela und ihre Tochter beginnen miteinander zu gebärden, und die Tochter zeigt ihre allererste Gebärde!

Der Film zeigt den interkulturellen Konflikt in der Beziehung zwischen einem gehörlosen und hörenden Partner, trotz gemeinsamer Sprache. In den gebärdensprachigen Momenten wird die Welt in Gegensätzen und somit dem Beobachter oft als unvereinbar gezeigt. Die gehörlose Welt der Gebärdensprache wird eher wie aus der Ferne betrachtet dargestellt, während die hörende Welt allgegenwärtig erscheint. Ob das so gewollt ist oder nicht, sei dahingestellt. Nun stellt sich die Frage, welche Folgen hat dies für Zuschauer, die nicht viel über Gebärdensprache und Gehörlosigkeit wissen?

Kritisch zu betrachten ist, ob der Film die bereits bestehenden Vorurteile gegenüber Gehörlosen und ihrer Gebärdensprache weiter verstärkt oder es zur einem Mitleidsdrama führt, in dem Hörende Gehörlose bemitleiden. Eine weitere spannende Frage bleibt, warum Gehörlosigkeit und Gebärdensprache nicht aus einer anderen Perspektive gezeigt werden – einer Perspektive, die positive Aspekte wie Deaf Gain, Bilingualität und kulturelle Bereicherung würdigt und dass nationale Gebärdensprachen zum kulturellen Erbe eines Landes zählen! Dieses Ungleichgewicht bleibt sehr häufig ausgespart.

- Audismus= ist eine Form der Diskriminierung gegenüber gehörlosen und schwerhörigen Menschen und beschreibt die damit verbundene Unterdrückung und Benachteiligung von hörenden Menschen.

Dieser Artikel ist im Rahmen des GebärdenSache-Newsletters entstanden. Hier kannst du dich für unseren monatlichen Newsletter anmelden: